2024年,中国科学院西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室张文富研究员团队在光子集成芯片领域取得系列进展。

在集成光学频率梳方面,研制出独立泵浦的“全同”集成微腔双光学频率梳,实现50通道HOM干涉。

在硅基光互连方面,研制出单端口(单纤)速率2Tbps的硅基微环调制光IO芯片,是目前OIO光互连单纤速率最高的报道。

在超表面芯片方面,提出了广义的超表面偏振光学相位调控理论,拓展了偏振调控的理论边界,研制出量子态层析偏振复用超表面芯片。

相关成果发表在Science Advances、Physical Review Letters、Nature Communications以及光通信顶会OFC等。

A 独立产生的“全同”集成微腔双光学频率梳

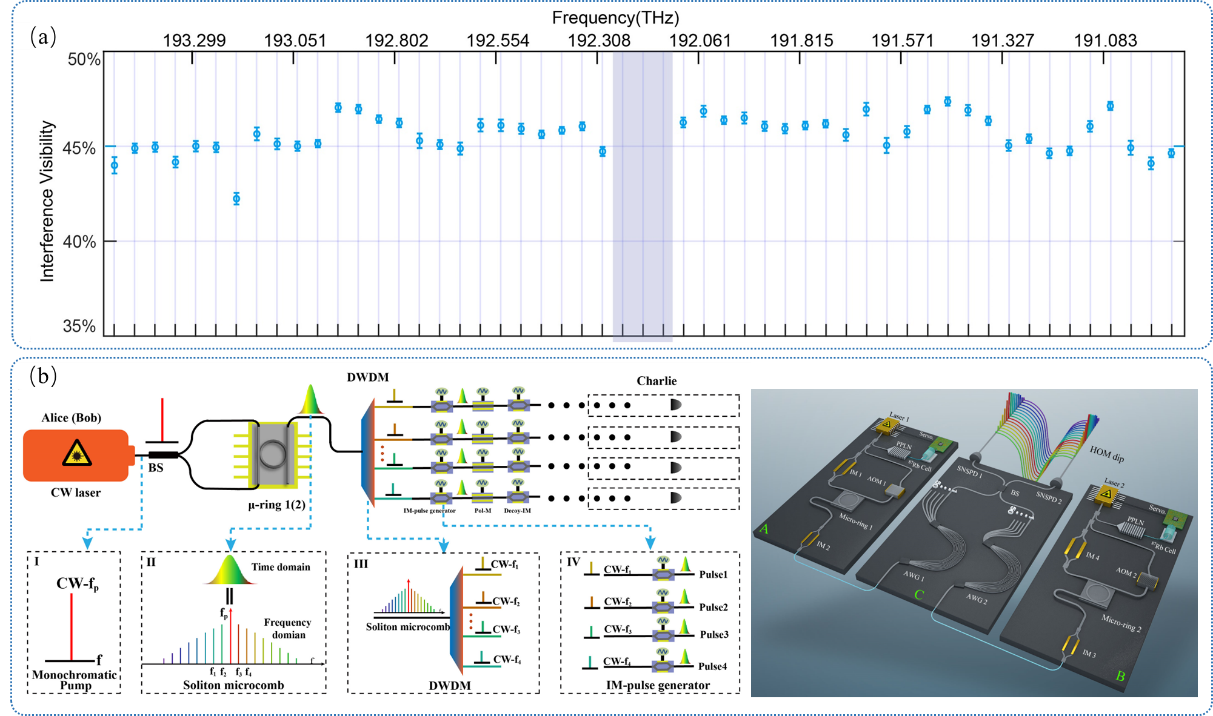

近日,西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室张文富研究员、中国科学技术大学中国科学院量子信息重点实验室郭光灿院士团队陈巍研究员与国防科技大学智能科学学院杨俊教授三个团队合作,在集成微腔光学频率梳领域取得进展。团队基于微波注入、光频参考、热微扰频率调谐等技术,实现了两套独立泵浦的“全同”微腔孤子光学频率梳,基于此,实验验证了满足ITU频率间隔标准(50GHz)的50通道梳齿对之间的高可见度Hong-Ou-Mandel(HOM)干涉,证明了利用经典波分复用光通信的复用思路实现大规模并行量子通信的可行性。

相关研究成果以“Massively parallel Hong-Ou-Mandel interference based on independent soliton microcombs”为题发表在Science Advances期刊,并被编辑推荐为本期精选(featured),如图A1所示。西安光机所博士研究生黄龙、副研究员王伟强和中国科学技术大学副研究员王纺翔为论文的共同第一作者,西安光机所博士研究生王阳、唐林涵参与了主要实验工作,张文富、陈巍和国防科技大学王国超为共同通讯作者,西安光机所赵卫研究员对工作进行了悉心指导。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和科技创新2030重大项目等支持。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq8982。

图A1 Science advance 期刊本期精选

研究团队提出利用集成微腔双光频梳解决非经典光子干涉对独立产生的光子在频率、时空模式、偏振态等方面的严格匹配问题,突破传统原子跃迁频率参考激光器在波长数量和波长间隔等方面的限制。为实现上述设想,团队发展了集成微腔光频梳长时间稳定与频率对准技术,实现了50通道 的“全同”梳齿对(光子对)的产生。

在集成微腔光频梳长时间稳定方面,主要涉及泵浦光频和重复频率锁定。针对光频锁定,团队通过调制转移谱技术将泵浦激光频率锁定到铷原子跃迁频率上,实现泵浦激光频率稳定性2个数量级的提升(如图A2(a)所示);针对重复频率锁定,采用高阶边带微波注入锁定技术,使重复频率抖动从kHz量级降低到Hz量级(如图A2(b)所示)。光频与重复频率全锁定确保了腔内光场的恒定,保证了集成微腔光频梳的长时间稳定运行,如图A2(c)所示,该全锁定方案成功实现了耗散型光孤子在微腔中的持续稳定存在超过120小时(受限于实验时长),相比于自由运转的微腔光频梳,梳齿频率稳定性提升约3个数量级。

图A2 集成微腔光频梳全锁定

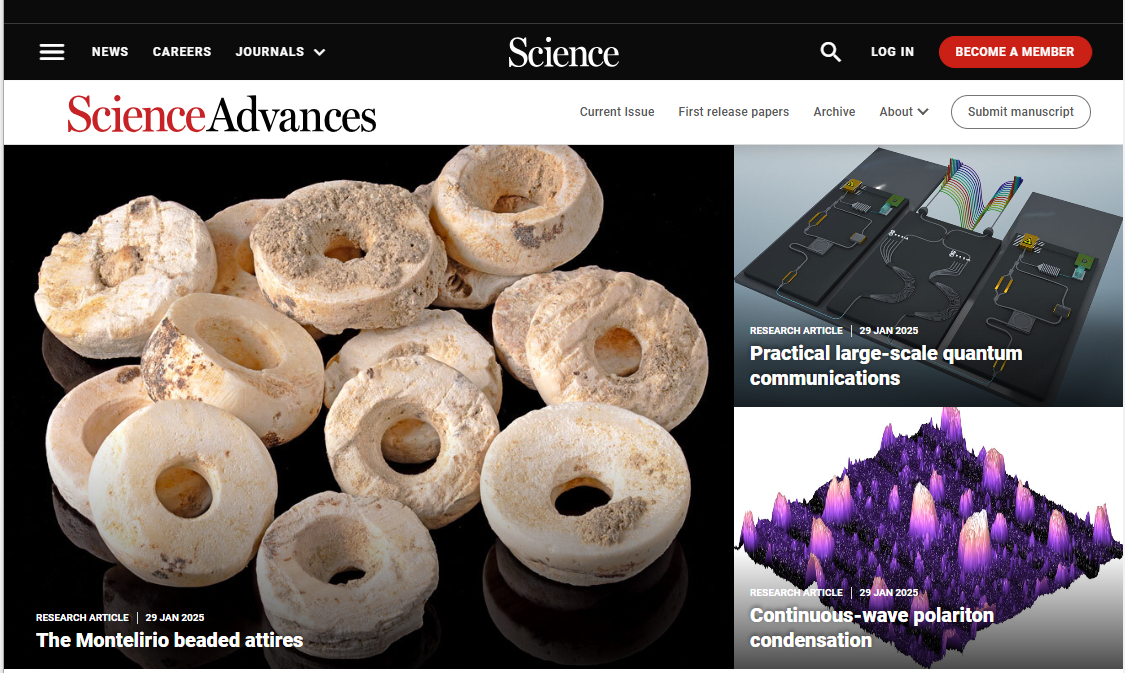

在独立产生的双集成微腔光频梳频率对准方面,主要涉及在锁模的前提下实现频率的精细调谐。由于微纳加工过程中不可避免的材料和结构误差,导致不同微环谐振腔之间的自由光谱范围(FSR)和谐振频率存在微小差异,致使异地独立产生的微腔光频梳间梳齿频率存在频差并随模式阶数正比积累,严重影响双微腔光频梳间光子的全同性。因此,在全锁定微腔光频梳梳齿频率稳定的基础上,需要进一步通过物理手段实现孤子微梳的重复频率调节,进而实现异地不同微腔产生的独立微腔光频梳的频率对齐。实验中,通过声光移频的辅助光热平衡方案实现腔内热效应管理,扩展了孤子台阶长度超过一个数量级,达到3GHz(如图A3(a)所示),有效保证了微扰下孤子锁模的稳定性;进而通过对泵浦功率、泵浦与辅助激光间的拍频和微腔温度三个物理量的微调控,实现超过100kHz频率范围的微腔光频梳重复频率的精细调谐,达到异地独立产生的两个微腔光频梳多梳齿之间的频率对准(如图A3(b)所示)。

图A3 两套集成微腔光频梳频率的精细调谐与梳齿对准

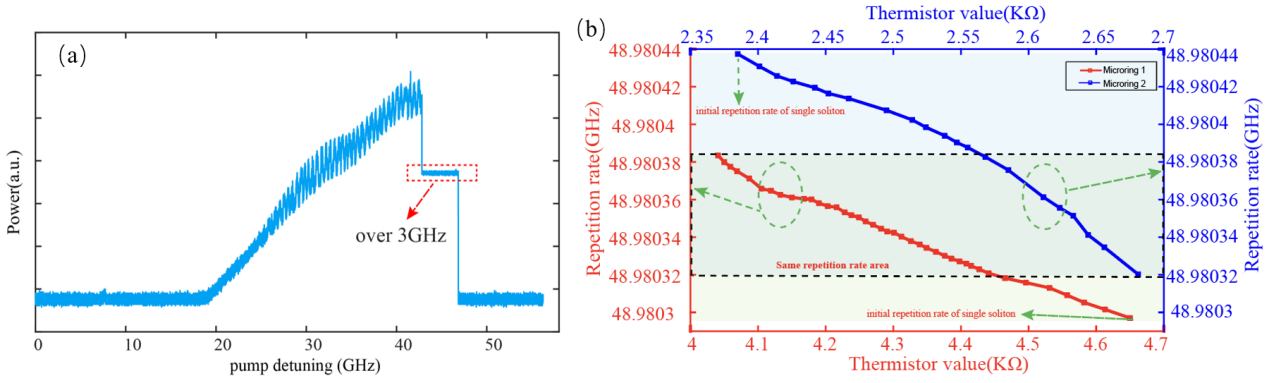

最后,基于两套独立产生的频率严格对准的全锁定集成微腔光频梳实现了50通道梳齿对之间的HOM干涉,平均干涉可见度超过46%(如图A4(a)所示)证明了利用经典波分复用光通信的复用思路实现大规模并行量子通信的可行性(如图A4(b)所示),为基于集成光学构建更高效、可扩展的量子通信系统奠定了技术基础。

图A4 基于独立产生的微腔光频梳50通道HOM干涉

B 2Tbps硅基光互连芯片

西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室王斌浩研究员、张文富研究员团队成功研制出国际首款单端口(单纤)速率为2Tbps的硅基OIO光互连芯片,岸线带宽密度达4Tbps/mm,是目前OIO光互连单纤速率最高的报道,标志着互连能力上的大幅提升,为人工智能、高性能计算、数据中心等应用场景提供了国产化光互连解决方案。

该芯片融合高性能微环调制器、高增益雪崩光电探测器、光电协同设计与混合集成等技术,成功攻克高带宽、低功耗、高可靠性等共性难题。相关成果报道于光通信顶会OFC等,其中2篇论文2024年发表于OFC和ECOC会议,2篇论文被2025年3月召开的OFC会议录用。半导体所祁楠研究员是主要合作者,西安光机所博士研究生薛锦涛、程超、鲍慎雷参与了主要工作,特别研究助理任洋明博士、于志远博士参与了项目推进,研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目支持。

部分成果链接:

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10527042

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10531655

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10480542

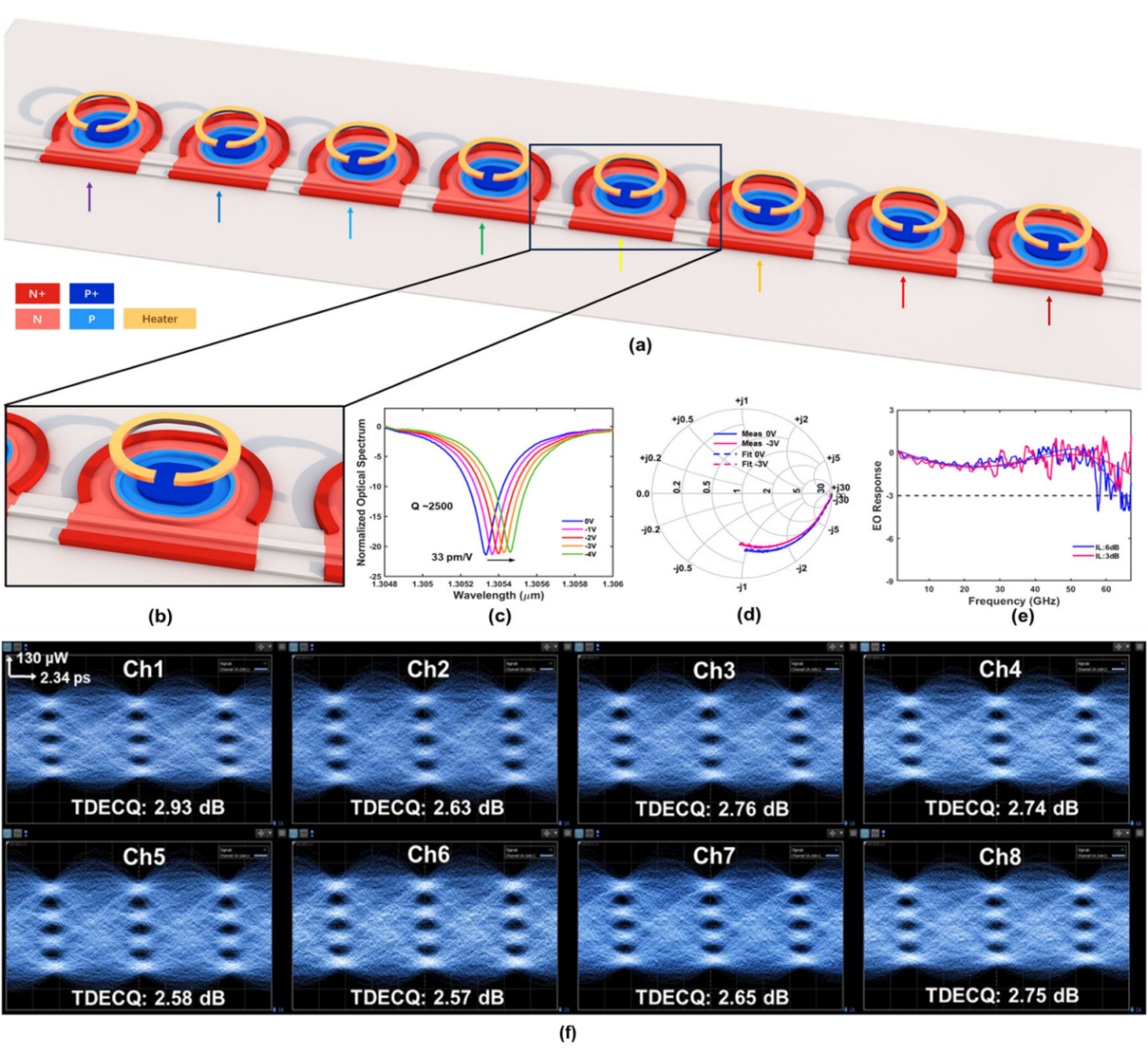

图B1 2Tbps(8λ×256Gbps)硅光微环发射芯片

在光发射端,研究团队采用如图B1所示的多通道硅光微环调制器作为核心器件,通过优化更细分的梯度掺杂结构与横向电场分布,解决了波导损耗、调制效率和电光带宽之间的制衡矛盾,并由光电等效电路模型精准反映出微环调制器的非线性效应,显著提升了其调制性能,最终实现了>67GHz电光带宽与33pm/V的高调制效率(如图B1(c、e)所示)。基于该高性能调制器,团队研制的波分复用光发射芯片单纤速率达2Tbps(8λ×256Gbps眼图如图B1(f)所示),其岸线带宽密度高达4Tbps/mm。为了应对微环调制器因工艺偏差和温度波动导致的波长失谐问题,研究团队创新性地引入了光电闭环反馈控制方案(如图B2所示)。该系统通过检测微环光电流,无需牺牲总线光功率即可实现长期稳定运行。通过实时监测谐振波长并动态调节驱动电压,在毫秒级响应下将波长稳定性控制在±0.1nm以内,确保了光学调制幅度(OMA)变化范围在1dB以内(如图B2(g)所示),有效克服了复杂环境下的光互连芯片部署障碍。

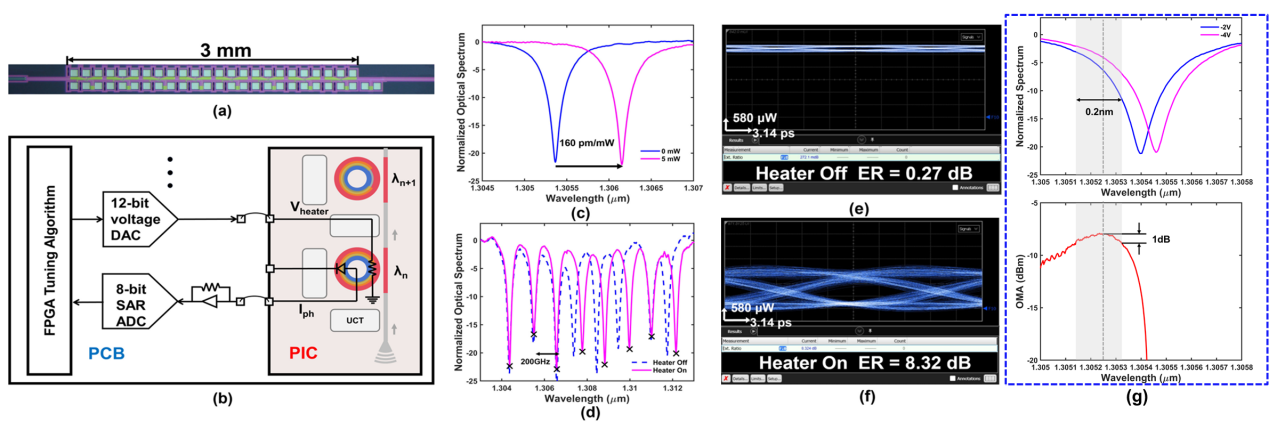

图B2 多通道微环调制器光电闭环波长控制方案

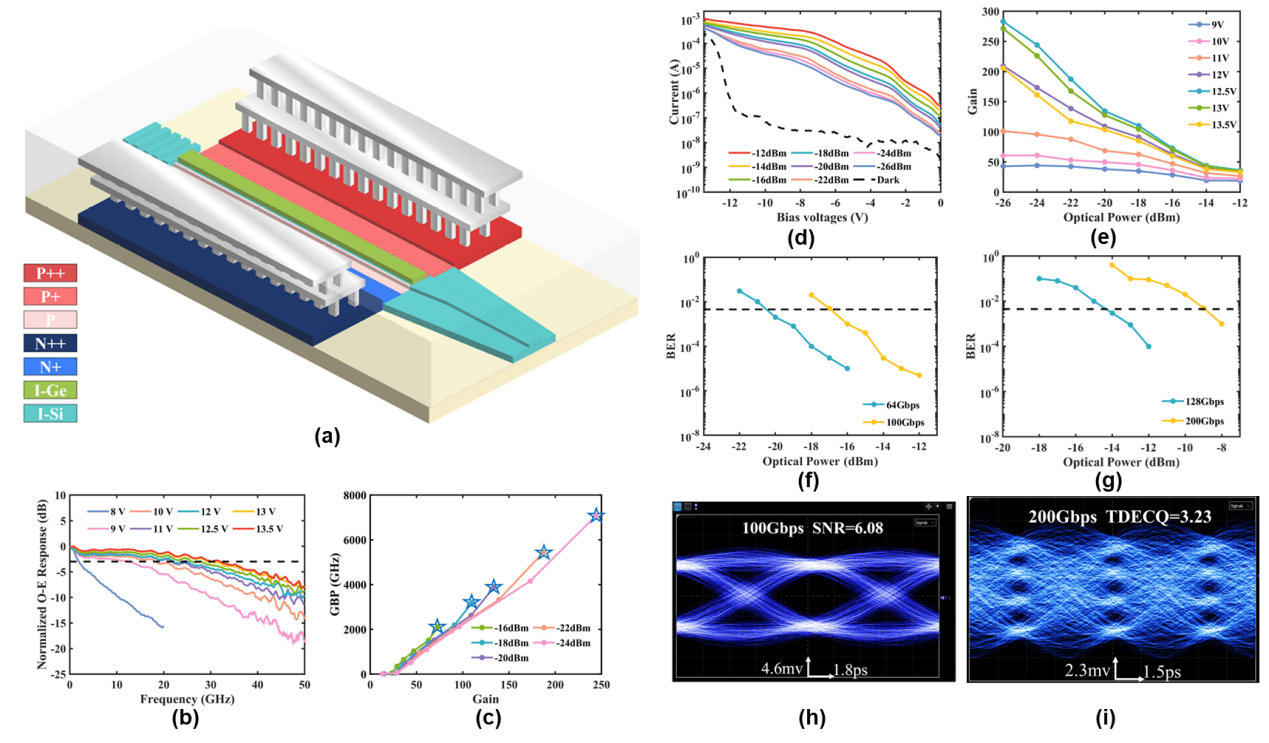

在光接收端,团队设计了偏振不敏感的光栅耦合器,结合低串扰解波分复用方案,有效抑制了多波长信号之间的串扰。同时,研制了高增益雪崩光电探测器(APD),进一步显著提升了接收机灵敏度。采用图B3(a)所示的 APD作为接收机的关键器件,并通过横向PIPN型掺杂的分离吸收-电荷-倍增(SACM)结构有效抑制暗电流,借助尾部布拉格光栅的反射,成功提升35%的响应度。进一步基于光电器件等效电路建模解析APD雪崩增益特性,优化其探测性能,在-24dBm低光功率条件下,实现了7078GHz增益带宽积的国际最高纪录(如图B3(c)所示)。最终成功验证了单通道200Gbps信号的高效接收(如图B3(i)所示)。

图B3 高增益带宽积雪崩光电探测器及其性能表征

在光互连芯片的研发过程中,研究团队结合光电协同设计与混合集成技术,构建了一条从理论建模到芯片集成的完整技术链。开发了基于光电器件等效电路模型的协同设计方法,将硅基微环调制器、雪崩光电探测器等核心器件的光学响应(包括光子寿命、自热效应、雪崩增益效应)转化为等效电路参数,并与CMOS驱动电路、跨阻放大器的阻抗及寄生效应进行联合仿真,从而实现高速光电信号完整性的全局优化。通过迭代优化器件结构与电路设计,不仅大幅提升了器件性能,还在光电芯片集成过程中实现了协同优化,最终成功研制出高带宽密度、低功耗的混合集成光互连芯片(如图B4所示),为人工智能算力的提升和扩展提供了有效技术支撑。

图B4 混合集成硅基光互连芯片

C 广义超表面偏振调控理论及量子态探测

超表面是由亚波长间隔的光学散射体组成的平面光学器件,能够实现对光场偏振、振幅、相位和传播模式的精确调控。相比传统光学元件,具备轻薄和多功能集成等优势,为微型化光学系统的实现提供了重要的解决方案。基于超表面的偏振调控及复用研究受到了广泛关注,已被应用于偏振探测、显微成像、量子态测量等领域。目前,超表面偏振调控理论主要集中在完全偏振转化条件下,即假定入射光被超表面全部转化成其正交复共轭态,这样导致偏振复用通道数受限,且实际中未被偏振转化的能量会被浪费掉。针对该问题,研究者最近提出了多原子耦合、多层耦合模型以实现更多通道的偏振复用,但是这些方法存在空间采样率减小导致编码信息的劣化,以及超表面层数增加导致调控效率降低等问题。另外,目前的超表面偏振调控方法也未能实现不同偏振通道间能量的任意分配。

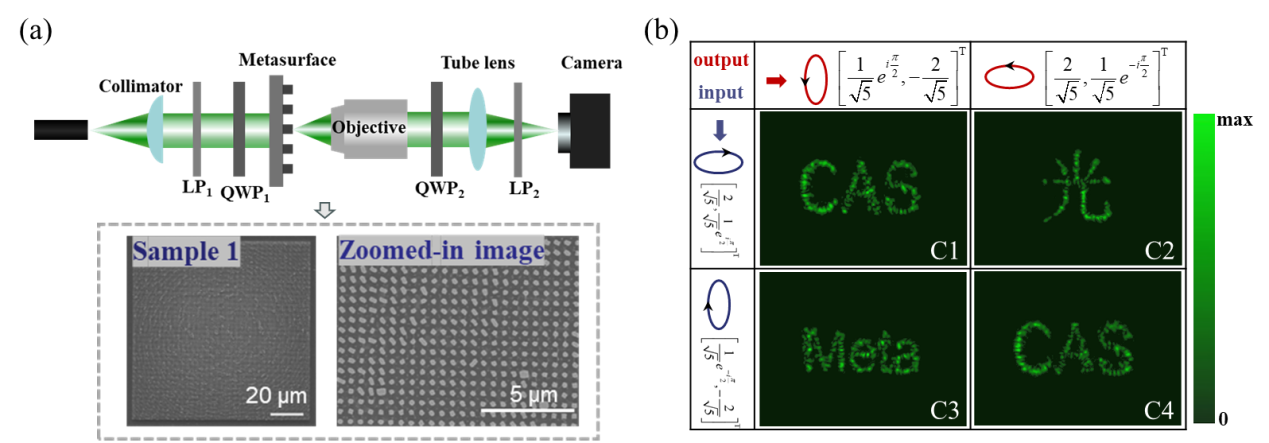

西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室张文富研究员、王国玺研究员团队与南京大学李涛教授团队合作,提出了一种超表面偏振光学相位调控的广义框架理论,可以实现多通道任意偏振态相位的独立控制和不同通道间能量的任意分配,拓展了超表面在偏振光学中的应用范围,为多功能超表面光子器件研制开辟了新途径。相关研究成果以“Metasurface Polarization Optics: Phase Manipulation for Arbitrary Polarization Conversion Condition”为题发表在Physical Review Letters上。西安光机所李思奇副研究员和南京大学陈晨副研究员为论文的共同第一作者,张文富、李涛为共同通讯作者,该工作得到了赵卫研究员的悉心指导。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.023803.

团队在揭示偏振光与介质纳米柱作用过程中自旋轨道耦合机制的基础上,引入新的偏振转化因子项,构建了超表面广义相位调控框架,可以实现多通道任意偏振态相位的独立控制和不同通道间能量的任意分配。框架原理示意图如图C1所示,任一偏振态的光可以被超表面转化成复共轭态和正交复共轭态两部分,这两部分光场的相位和能量可以进行独立的控制。

图C1 超表面广义相位调控框架概念示意图

基于上述框架理论,团队首先对最一般的偏振态调控情形即椭偏态相位的独立控制进行了验证。根据提出的相位约束方程,设定每个通道的能量相当,在超表面的三个椭偏复用通道上编码不同的全息图,如图C2所示。可以看出不同椭偏通道可精准地加载不同的相位信息从而产生对应的强度分布。

图C2 椭圆偏振态相位调控结果

团队设计了一系列不同偏振转化因子的超表面,不同偏振通道编码信息对应同一个圆周上不同位置的聚焦点,通过偏振态的选择可以将能量聚焦到不同位置,如图C3所示。结果显示随着转化因子的变化,不同通道的能量也相应发生改变。因此,通过改变偏振转化因子实现了不同通道间能量的精确控制。综上,该理论适用于任意偏振态相位的独立控制和不同偏振通道间能量的任意分配。

图C3 偏振复用通道间能量操控结果

此外,在该理论基础上,团队设计制作了可对量子态进行广义测量的光学超表面,提出并实现了一种基于广义测量的自学习量子态重构方法,有效降低了多光子纠缠度量的实验复杂度、采样复杂度和后处理复杂度。相关研究成果以“Efficient characterizations of multiphoton states with an ultra-thin optical device”为题发表在Nature Communications上。山东大学逯鹤教授和中国科学院西安光机所王国玺研究员为论文共同通讯作者。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-48213-4

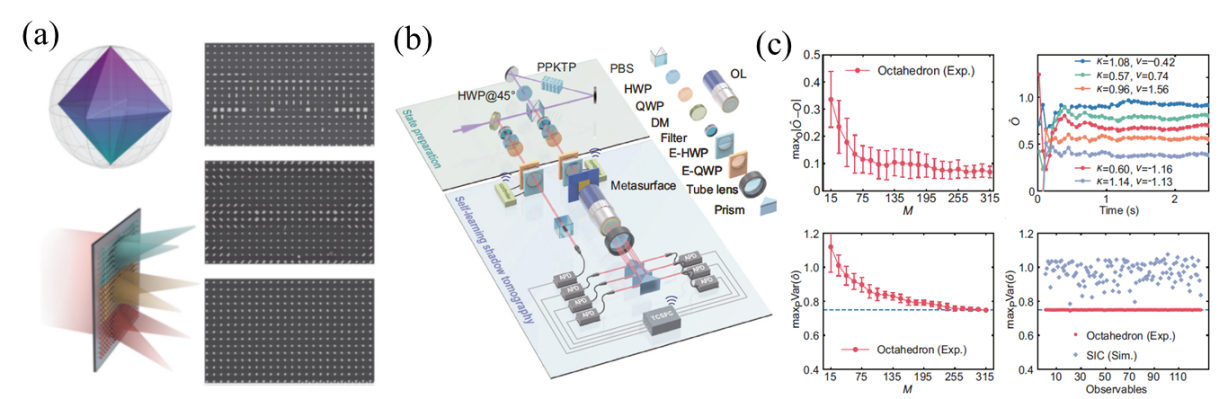

团队设计了可对量子态进行广义测量的光学超表面,可以同时将光子偏振状态展开到信息完备测量基矢上,并将六束光分解到不同的空间通道进行探测。利用此超表面的八面体广义测量进行了阴影层析实验,仅需要几百毫秒就可以实现偏振态投影算符的期望值估计(如图C4所示)。

图C4 超表面偏振态层析结果

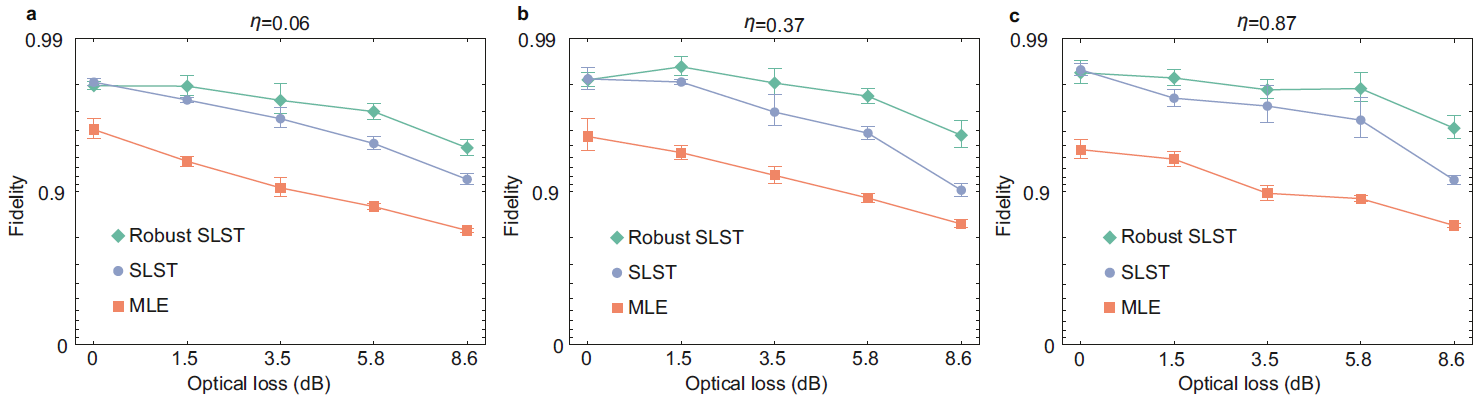

团队还提出了一种自学习阴影层析技术(SLST),结合同步扰动随机逼近算法(SPSA),用阴影层析对弗罗贝尼乌斯范数进行无偏估计并作为损失函数,再用SPSA对描述量子态的参数做全局优化进行量子态重构。实验结果表明,在同样的采样数目下,SLST以较小的经典迭代次数达到更高的精度,可以有效降低重构量子态所需要的样本复杂度的后处理复杂度,并且具有抗噪声的优点(如图C5所示)。

图C5 不同算法下双光子态保真度重建结果

上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院青促会等项目的支持。

(瞬态室 供稿)