近日,超快光科学与技术全国重点实验室姚保利研究员团队在大视场双光子散射显微成像领域取得进展,相关研究成果发表于光学类国际知名期刊Nanophotonics。论文第一作者为中国科学院西安光机所2021级博士研究生杨睿文,通讯作者为姚保利研究员和杨延龙正高级实验师,中国科学院西安光机所是第一完成单位和通讯单位。

在生物医学成像领域,尤其是深层组织成像中,样品的散射和系统的像差会严重降低图像质量并限制成像深度。自适应光学(AO)技术通过补偿波前畸变来提高成像质量,最早在天文学中用于校正大气湍流的影响,后被引入显微成像领域以校正像差和生物组织的散射。目前双光子显微成像领域最常见的AO方法是Zernike模式分解法,该方法对于较弱的像差补偿效果较好,但受光学记忆效应范围的限制,校正相位仅仅对于一个小区域视场有较好的效果。

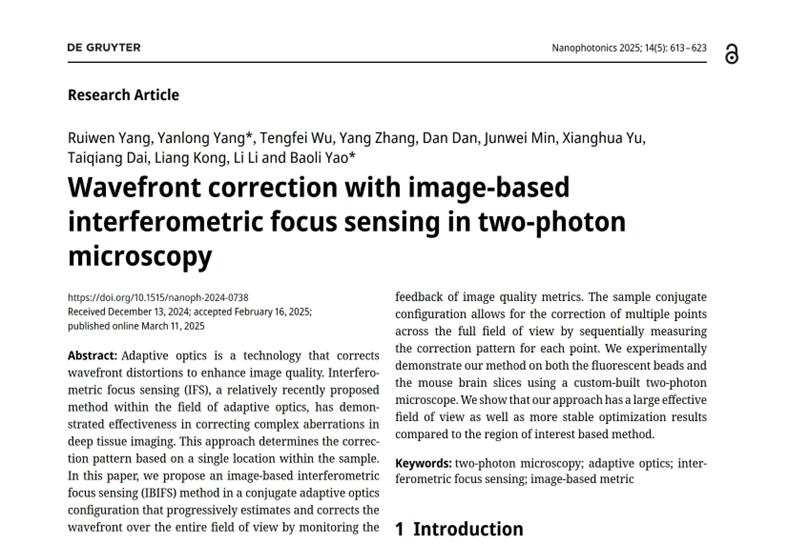

针对上述问题,研究团队提出了一种针对深层组织显微成像的大视场波前校正方法——基于图像的干涉焦点感应波前校正方法(图1)。该方法利用全视场图像信息评估参数作为干涉焦点感应方法的输入,获得了更稳定校正效果的同时,展现出高稳定、抗干扰的特点。

图1 基于图像的干涉焦点感应(IBIFS)方法原理图

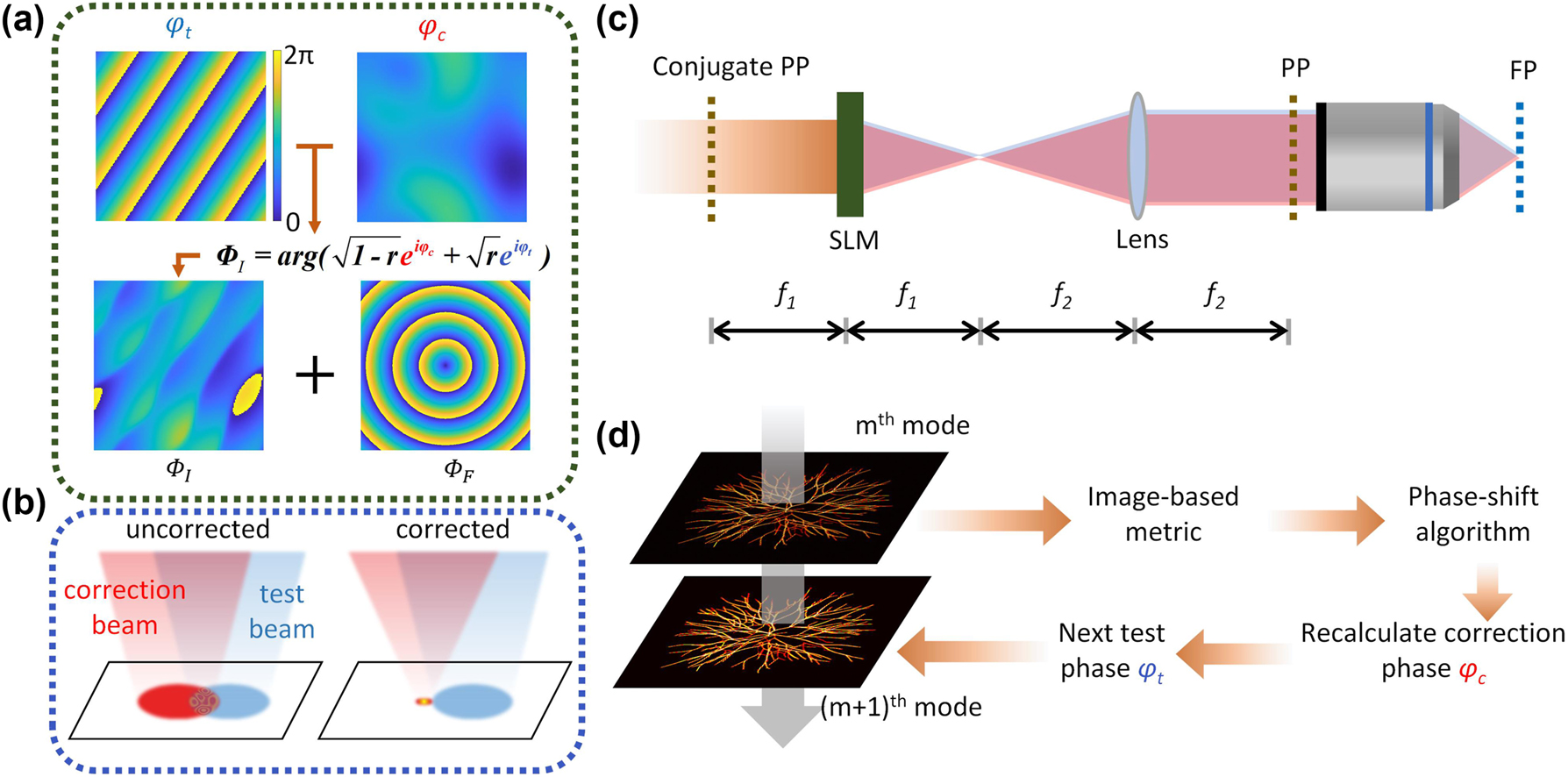

在共振扫描振镜双光子激发荧光显微成像系统中,研究人员首先对散射体下的荧光小球样品进行了大视场波前校正(图2),实验结果表明,基于小区域信号校正的方法(ROI-based)仅对参考点B1附近的视场有较好的校正效果,而IBIFS方法(MHF-based)可以利用全视场的图像信息反馈调节校正相位,具有全视场的校正效果。

图2 荧光小球样品的散射校正实验结果

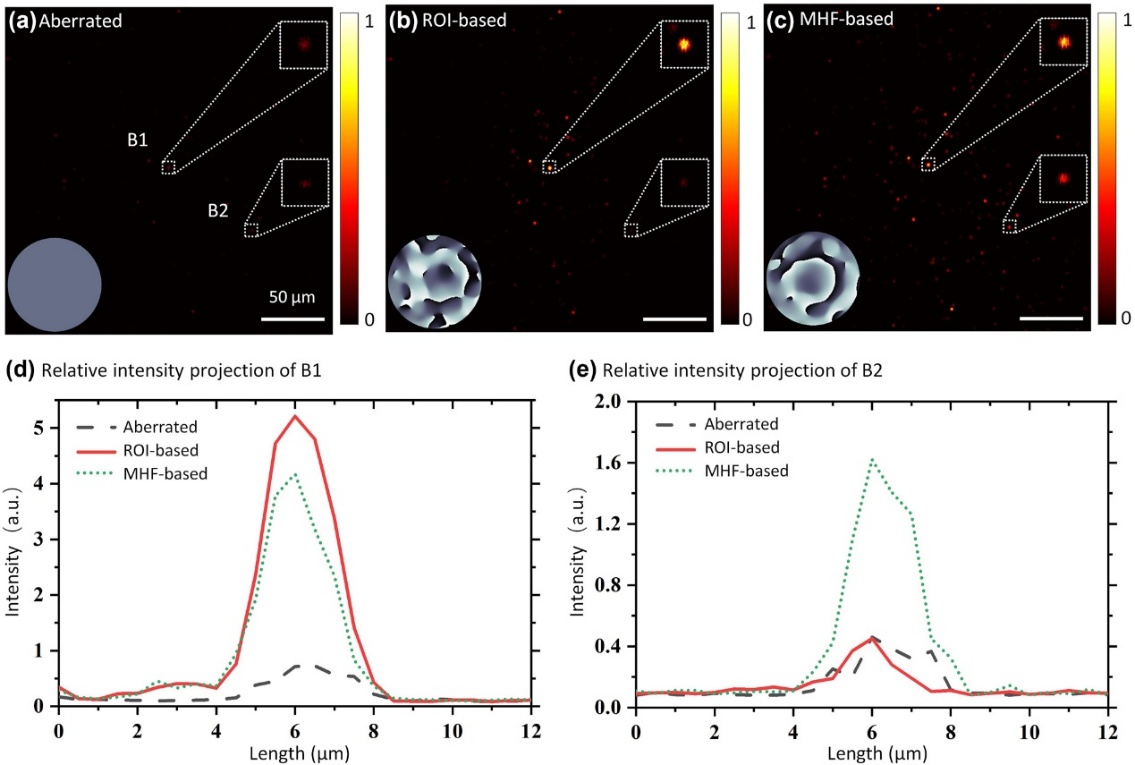

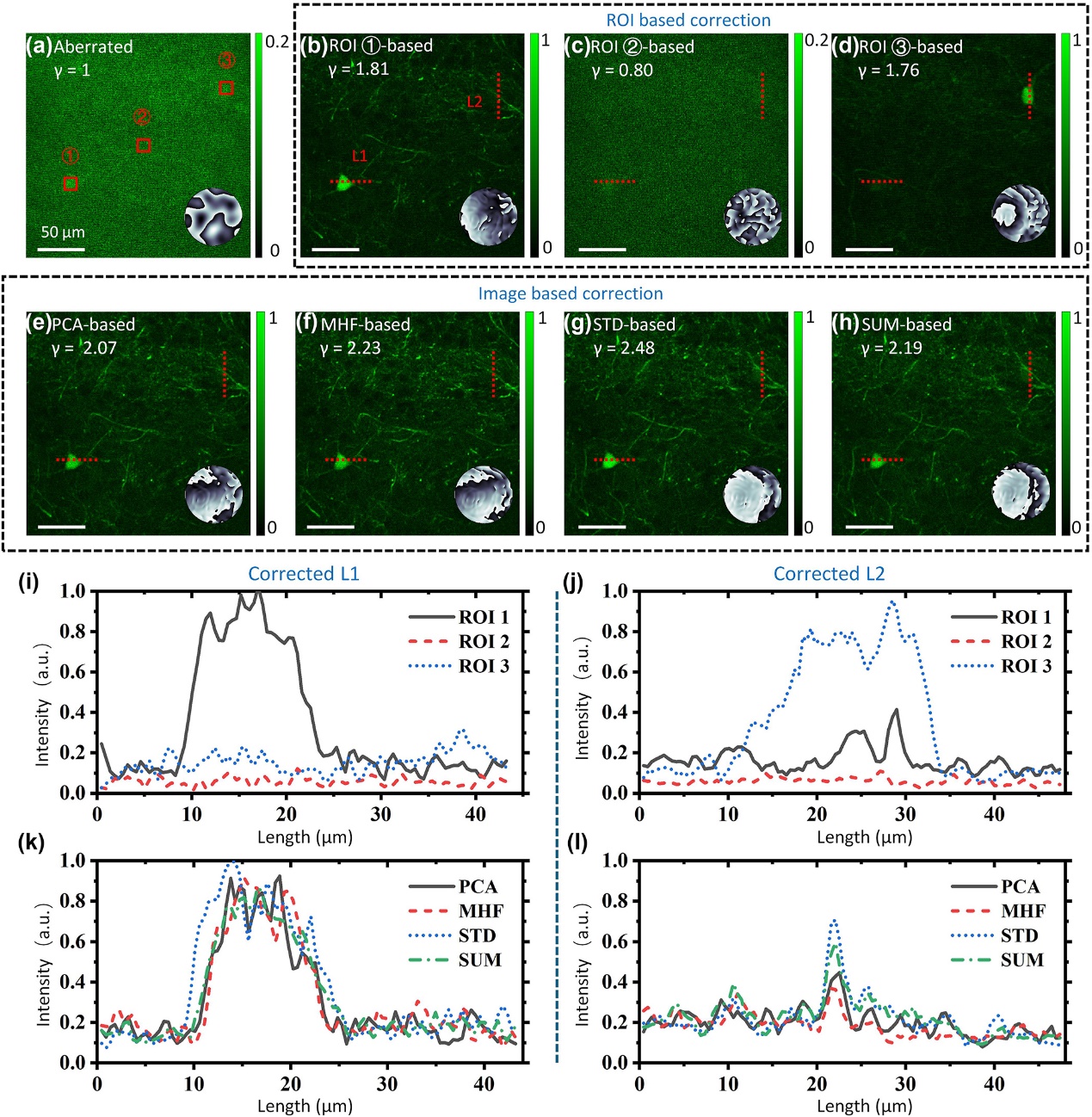

在小鼠脑神经切片样品散射校正实验中,实验结果(图3)显示ROI-based的校正效果依赖于参考区域的样品结构分布,局部优化效果较好而全局优化效果较差。而IBIFS方法校正后的图像总强度增强倍数比基于小区域信号的方法高37%,实现了更稳定的大视场校正。该技术可应用于高速共振扫描双光子显微镜,为脑科学、发育生物学等领域提供增强显微成像工具。

研究受到国家自然科学基金委员会国家重大科研仪器研制项目、国家重点研发计划、陕西省重点产业链等项目的支持。

图3 小鼠大脑切片样品的散射校正实验结果

姚保利团队近年来在利用超短脉冲激光的显微成像领域进行了深入研究,利用光场调控技术实现了具有高景深的类贝塞尔光束的快速立体扫描成像,先后承担了中国科学院科研装备研制项目和国家重大科研仪器研制项目,并与多家科研院所和高校开展了合作研究。此外,团队在基于光场调控的光学显微成像和光学微操纵方面开展了长期的理论和实验研究工作,在PNAS、Nature Com.、PRL、Rep. Prog. Phys.、Adv. Opt. Photon.等期刊发表论文300余篇,授权多项国家发明专利,曾获陕西省科学技术一等奖、二等奖和陕西省重点科技创新团队等奖励和荣誉。

(瞬态室供稿)